BIM,为建筑领域创造非凡价值

专访GLC杰奥斯(中国)建筑设计BIM技术负责人吴润榕

BIM是很多设计师新接触到的平台,内涵丰富,并体现着庞大的变革性,对传统的图纸作业具有颠覆的改变,甚至对设计师之间的关系和协同,提出了新的挑战,了解BIM,就是了解建筑工具和平台的前沿发展。

有幸专访GLC合伙人、资深建筑师、BIM技术负责人吴润榕先生。

Q:BIM代表着什么意思,怎么理解BIM在现代建筑设计中的地位?

吴:BIM从英文来看就是“Building Information Modeling”,中文“建筑信息模型”,从我个人和团队的理解来看,BIM的三个字母其实就代表了其属性和范围。

首先,Building代表着我们工作的范围,集中在建筑领域和阶段。广州目前在推进的“City Information Modeling”CIM,是更大级别更广范围的,从小的来说,工业设计的信息模型就是比建筑更小一个级别的。

然后,Information是我个人觉得最重要的。在没有BIM之前,也是有三维模型的,那些传统的建模工具做出来的模型,我们还不能称之为BIM,因为缺少了Information,现在我们工作的主要内容其实就集中在处理信息上,信息形成了全新的平台价值。

Modeling是形式,是最终成果的展示,我们面对的工作对象。最终整个行业里都会进化到以模型为工作基础的。

从这三个方面可能会更好理解BIM的含义。同时,现代建筑也在倾向于往科技化、工业化发展,特别是对协同工作要求更高之后,需要有载体来整合建筑设计成果所涉及的图纸、文字说明、表格及图片,由传统的二维作业向大数据转变,在这方面建筑业相对滞后,全三维全虚拟的平台在其他产业出现得很早,有了BIM之后,建筑业与其他产业间的相连就更加方便了。

Q:与传统的CAD+3D渲染相比,BIM有什么样的优势?

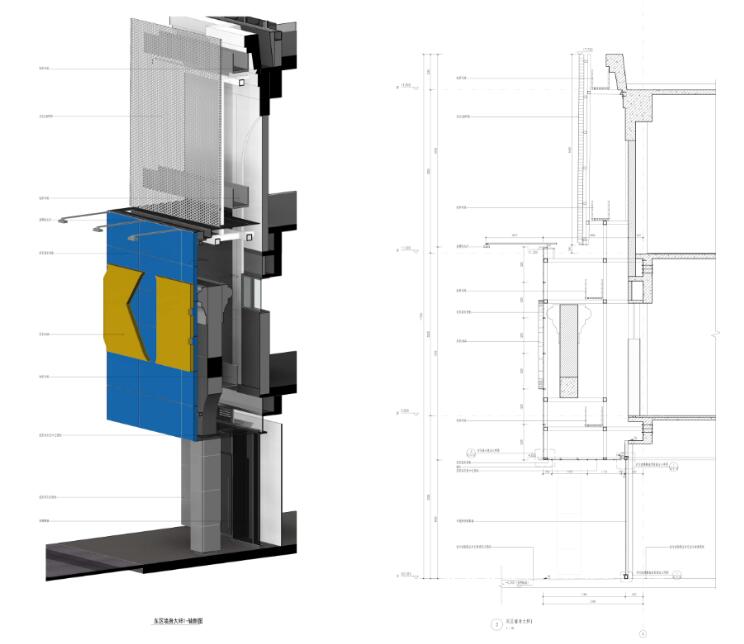

吴:最明显的优势就是“图模一致”,我们之前的表现模型,与CAD的技术图纸,往往是并不能完全对应的,特别是施工图阶段,各个工种相互提资深化与修改很频繁,这些CAD上的细节修改,很难在表现模型上得以反映,很多时候就会导致建成效果与方案设计存在较大偏差。而运用BIM来执行设计的话,就一定是图纸模型相对应的,从一开始就是统一的,因为效果图与技术图纸都是从同一个模型中抽取的不同信息而已。

然后更重要的就是之前讲到的Information,数据的便利性,以往我们作为渲染使用的三维工具是不带有信息功能的,更没有计算逻辑。但现在比如我建了一栋楼的BIM模型出来,我要统计其中的外幕墙里石材占了多少,玻璃占了多少,室内的电线和开关各是什么数量,马上就能得到数据结果,对成本控制或造价计算来讲,会非常方便。现在BIM已经可以对建筑项目进行全生命周期的管理,不仅仅是设计阶段,还包含了施工与运维阶段。

Q:您讲到BIM颠覆了传统做图方式,甚至起到了串联设计到施工的过程,在GLC实际项目运作过程中,BIM在什么阶段介入到设计中?

吴:最近的广州美林M·LIVE天地项目是GLC负责的,BIM是在方案定型之后介入,其实我们的BIM应用可以在设计各个阶段介入的,从规划阶段到室内精装修阶段都可以,之前在其他项目的方案阶段,我们已经使用BIM来输出图纸来进行方案报建,都是没问题的。

目前我们通常在项目的初步设计阶段开始介入,一直到施工图阶段,直接做图纸输出。我们需要和各工种各部门沟通,由于BIM能够在二维和三维之间互通,信息及内容是不变的,我们只需要整理信息输出图纸就好。目前在建模和输出图纸上花的时间大概是1比1。

Q:图纸作业永远不是一个人的事情,BIM是通过什么机制实现团队协调的?

吴:BIM是特别方便团队协作的工具和平台。如果遇到很大的商业项目,面临的设计体量是几十万平方米,五到六层的空间,项目中的切分就要求团队有比较好的协同能力,所以我们很早就搭建了完整的中心服务器及协同设计技术标准,同一个项目组几十个人可以同时在模型上工作,某个人做出的改动,服务器会更新并通知给所有人,确保大家都是在唯一且最新的模型上工作。

项目负责人又可以通过工作集或者任务包的方式,把建筑整体拆分成很多小的部分,给到每个参与到项目中的人,在高阶的管理层面,要对BIM的了解程度更高,项目负责人与项目经理要有项目管理协同的经验,才能做好。

Q:和华南理工大学的研究合作中,有什么成果?

吴:我们团队核心成员刚刚参与华工的一个大型项目,华南理工大学的国际校区一期项目,这个项目超过50万平方米的建设量,而建设周期又特别短,设计到建成的时间只有一年多点,学生就要入住,所以在项目过程中全面使用了BIM的管理、设计、施工。项目成功之后,拿到了很多国际级和国家级大奖,BIM在其中发挥巨大作用,节省了大量时间,减少了设计及施工错漏,缩短了建设周期,创造了经济价值,协助整个项目组完成了开学前入住的艰巨任务。

另外我们也正在编写一套关于BIM应用的丛书,明年应该就会出版。

Q:您带领团队在使用BIM的过程中,有过什么有趣故事?

吴:还真有,团队里最早决定用BIM取代传统二维工具的时间,是我们在泉州做一个东海泰禾广场的项目。当时我们分成CAD跟BIM两个团队同时做,因为项目建筑的造型立面相当复杂,当时想着用BIM来做辅助,支撑CAD团队出图,到了中后期发现CAD的进度反而跟不上项目进展了,因为协同的部门和工种太多,CAD所提供的成果已经不能满足各单位在图纸上的表达和需求,时间上也跟不上了,而BIM却发挥出了巨大的优势,最终顺利出图,实际建造后的还原度也特别好,之后我们就大量使用BIM来做项目了。

还有些事是跟人有关的,做BIM的人在行业里一般会称之为“BIMer”,通常我们都是集团作战,对人的协同和纪律性要求会高一些,所以大家外表看起来都挺文静乖巧的。但其实不少人内心都是充满着激情,团队里就有位女生平常很乖,可是一有空就去爬雪山、徒步穿越,一个人在无人区里两个星期。做BIM的人,对理性思维和内心的强大,要求很高。

Q:BIM在中国的发展是否与世界水平有差异,未来可能有什么样的趋势?

吴:我刚刚接触BIM的时候,大概五六年前,当时整体在中国的开展都不太成熟。其实我个人十多年前在做机场项目的时候,和美方主创设计师做了不少境外机场,设计上一直在用数据化建模的工具,只是当时没有把这些东西叫做BIM。

目前来说美国还是发展最快最强大的,覆盖率也是最高的,欧洲的话英国比较强,然后德国和北欧的几个国家都还不错,但最近几年明显发现在中国,BIM的应用和实际出来的案例,甚至包括软件的二次开发,都已经非常强了,基本上不会差英美太多,甚至已经超出了德国的水平。

中国有特别的地方,就是政府的作用特别大,政策上全力在推动BIM的使用和转型,广州已经被列为全国BIM的试点城市,以后的规划报建、施工图报建、竣工验收等等,全部都要使用BIM平台,这将在很短时间里,几个月后就会开始尝试,一两年内就会全面铺开。

还有,中国在桥梁、隧道、地铁这些大型基建工程领域,已经广泛使用BIM了,只是我们平常不太接触,现在往更大范围的民用方向去推动,我们将来会发展很快,能看到更多价值通过BIM产生。

关注我们